Les ponts

Définition :

1 Généralités :

D'une façon générale, on appelle pont, tout ouvrage permettant à une voie de circulation de franchir un obstacle naturel ou une autre voie de circulation. Selon le cas, on distingue : le pont-route, le pont-rail et lepont-canal.

Les petits ponts hydrauliques, sont couramment appelés de ponceaux ou de dalots. -

- Un viaduc est un ouvrage routier ou ferroviaire de grande longueur, constitué de plusieurs travées et permettant le franchissement à grande hauteur d'une brèche.

- Un aqueduc est ouvrage (pont) qui supporte des canaux ou des conduites d'eau.

- Une passerelle est un pont relativement petit construit pour permettre aux piétons de franchir les autoroutes.

- Une buse est un ouvrage de franchissement que l'on ne désigne jamais par le terme de pont, même si son ouverture est de dimension respectable.

En résumé, on appellera pont tout ouvrage de franchissement en élévation construit in situ.

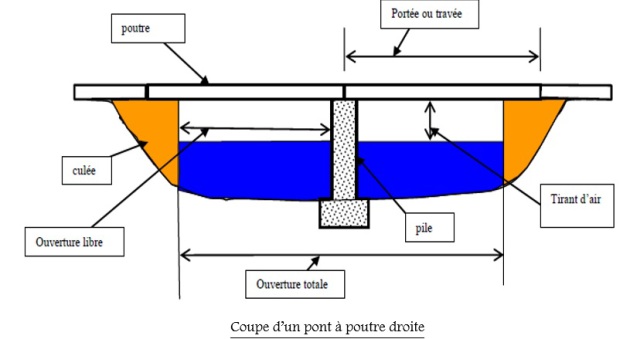

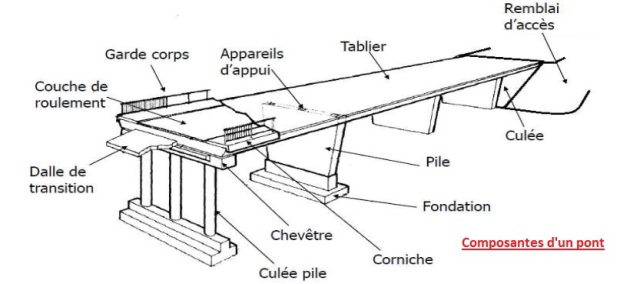

Un pont se compose de trois parties principales :

- les fondations qui permettent de transmettre les efforts au terrain ;

- les appuis comprenant :

*les culées qui servent d'appuis aux extrémités du tablier et supportent les poussées des remblais.

*les piles qui supportent le tablier entre les culées.

- un tablier qui supporte les voies de circulation (automobiles, piétons, animaux). Il peut être en une ou plusieurs travées en fonction de la largeur de la vallée à traverser.

2 Étude – Réalisation- Fonctionnement :

2.1 étude

L'étude d'un pont porte généralement sur les aspects essentiels suivants :

- Hydrologie et hydraulique pour la détermination des crues et des conditions d'écoulement ;

- Géologie pour détermination du type et de la profondeur des fondations ;

- Du trafic pour les dimensions (largeur du pont, surcharges d'exploitation...) ;

- Dimensions des structures du pont (piles culées et tablier).

2.2. Construction

Le choix du mode de construction dépend essentiellement du type de pont a réaliser. Mais aussi des paramètres environnementaux.

2.2.1 Réalisation des appuis :

- les culées

Les culées sont des appuis d'extrémités réalisées sur la terre ferme. Elles sont généralement enterrées totalement ou partiellement. Les phases de réalisation sont :

*réalisations des semelles et poteaux ;

*mise en place d'un premier remblai ;

*réalisations du chevêtre et des murets ;

*réalisation du second remblai.

2.2.2. Construction des piles :

Les piles sont réalisées en coulant le béton dans un coffrage qui peut être grimpant ou glissant à cause de la grande hauteur des piles.

2.2.3. Construction du tablier

a. Tablier coulé sur place

Le type de construction est adoptée dans le cas où la brèche à franchir n'est pas trop importante. Le béton du tablier est coulé dans un coffrage posé sur des étais.

Il est exécuté en des portées de 10 à 25 mètres de portée.

Les avantages de ce procédé de construction sont :

-favorise l'utilisation des matériels courant (étais, coffrages.) ;

-favorise l'emploi de la main-d'œuvre de qualification courant.

Les inconvénients de ce procédé de construction sont :

-l'utilisation excessif des matériels lorsque l'obstacle à franchir est très important ;

-une mise en œuvre relativement lente influence la durée du chantier.

b. Les ponts poussés :

Pour ce procède de construction, le tablier est réalisé sur la rive et sa mise en place est réalisé par tirage pour limiter le port a faux on utilise un avant bec, un haubanage ou la mise en œuvre d'appui provisoires.

Les contraintes de réalisation des ponts poussés :

-l'effort de passage importante ;

-risque de renversement des piles ;

-l'alignement des tabliers pousses s'ils sont sur des rives différentes.

c. Les constructions en encorbellement :

Lorsque les travées ne peut être poussées, ou les travées sont de grade portée ou la brèche est très grande pour un étaiement, on peut construira le tablier de ce pont en encorbellement. Ce mode de construction utilise des tabliers qui peuvent être préfabriqués ou coulées sur place.

Les avantages de ce procédé de construction sont :

- l'avancement des travaux rapide ;

- meilleur aspect des parements ;

Les inconvénients de ce procédé de construction sont :

-un nombre important travée.

-une place importante pour la préfabrication .

-difficulté pour raccorder les câbles.

3. Types de ponts

On choisit le type de pont selon les avantages qu'il présente par rapport à l'endroit où il doit être construit.

Plusieurs facteurs influencent le choix du type de pont. Notamment la distance sur laquelle il doit s'étendre ainsi que celle qu'il doit y avoir en dessous du pont. On doit aussi prendre en ligne de compte les matériaux nécessaires et la main d'œuvre disponible. De plus, on doit calculer le type de circulation qu'il va y avoir sur ce pont, les coûts reliés à sa construction et finalement l'apparence du pont en relation avec son entourage.

3.1 Classification selon les matériaux :

- ponts en bois :

Ce sont des ponts dont le matériaux de base de construction est le bois. En effet, le choix de ce matériau permet de construire des ponts rapidement, que les techniques de maçonnerie ou du béton armé ne permettent pas.

- Pont en fer, en acier et en béton :

Ce sont des ponts dont le matériau de base de construction est de l'acier ou du béton armé. Les ponts en acier ou en béton armé sont plus résistant que les ponts en béton bois.

3.2 Classification des ponts selon la structure :

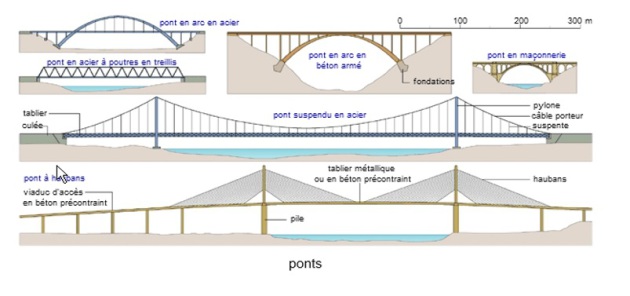

En fonction de leur structure on regroupés les ponts en quatre grandes catégories : Les ponts en arc, les ponts à poutres, les ponts suspendus et les ponts à haubans.

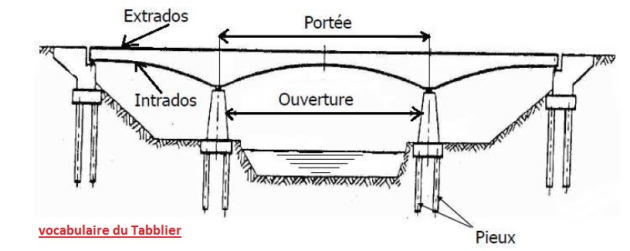

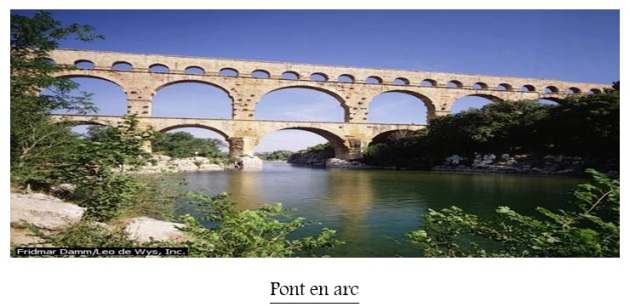

a. Pont en arc

Le pont en arc est un des types les plus anciens. Ce type de pont est très utilisé pour les grandes portées ou distances entre deux points. Les voûtes et les arcs supportent des charges verticales en développant sur leurs fondations des réactions obliques qui compriment la structure. C'est donc une forme bien adaptée aux matériaux résistant mal à la traction (maçonnerie, béton). Le tablier, peut soit reposer sur l'arc, soit être suspendu à l'arc. On distingue :

-Pont à arches en béton :

Les arches sont des caissons creux en béton, larges d'environ 9,5 m et d'une épaisseur à la clé de 4,5 m. Elles se trouvent environ à 27,5 m au-dessus du niveau de l'eau.

- Pont à arches en maçonnerie :

Les arcs en maçonnerie constituent cependant un procédé de construction peu utilisé aujourd'hui, en raison de leur coût élevé.

b. Pont à poutres et à consoles

- Le pont à poutres est le pont le plus simple à construire. Il est aussi le moins coûteux. Le pont à poutres se compose d'un tablier horizontal qui est supporté à chaque extrémité par des piliers. Le pont à poutres est idéal pour enjamber de courtes distances. Le pont à poutres n'exerce qu'une action verticale sur ses piles. Un pont à poutres est limité en portée par la résistance de ses poutres.

- Le pont à consoles se caractérise par des poutres qui prennent appui, non pas à leurs extrémités, mais en leur milieu.

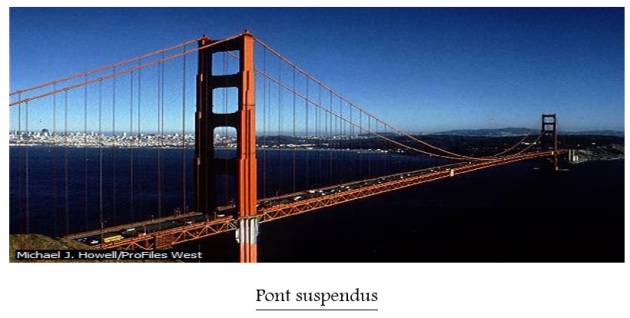

c. Pont suspendus

Selon la longueur on peut suspendre le tabler par des câbles pendues d'une rive à l'autre en prenant appuis sur des pylônes. Les câbles sont accrochés à de profondes massifs fixés dans le sol de part et d'autre des culées. Les ponts suspendus peuvent enjamber des distances de 1000 à 4000 mètres. Un pont suspendu suspend le tablier ou la chaussée avec des câbles énormes.

d. Le pont à haubans

Le pont à haubans ressemble au pont suspendu. Tous les deux ont des tabliers suspendus à des câbles. Par contre la différence se situe dans la façon dont les câbles sont ancrés et rattachés aux piliers. Le pont suspendu comprend de grands câbles porteurs qui exercent un effort de traction sur les points d'ancrage.

- Les câbles d'un pont suspendu sont rattachés à chaque pilier et ils sont ancrés dans la terre ferme à chaque extrémité.

- Les ponts à haubans comportent un grand nombre de câbles ancrés dans le tablier eux aussi, mais ce qui diffère c'est que chaque câble est relié directement aux piliers et non à des câbles porteurs. Le tablier est entièrement suspendu à ces câbles.

On rencontre deux types de pont à haubans selon la configuration de ce dernier : lorsque les haubans sont parallèles entre eux, on parle de configuration en harpe, par contre, lorsque tous les câbles ont le même point d'ancrage sur le pylône ,on parle de configuration rayonnante ou en éventail.

4.Entretien et sécurité

Entretien

Le contrôle du pont est organisé de façon régulière et surtout après chaque crue importante afin de détecter les anomalies ou dégradations éventuelles. L'entretien courant consiste en la réparation des dégradations diverses qui peuvent se produire sur les remblais d'accès et en l'enlèvement régulier tous les détritus (branchages, ...) qui se déposent à l'entrée du pont et qui peuvent peu à peu diminuer la section d'écoulement et rendre l'ouvrage inefficace. Il existe aussi une surveillance spécialisée qui concerne les structures du pont (état du béton, capacité des piles, des poutres et du tablier).

Sécurité

Les dispositifs de sécurité sur un pont prennent en compte la sécurité des usagers et du pont :

Pour les usagers ,on peut mettre en place les dispositifs suivants :

- gardes corps : destinés à retenir les piétons ;

-glissières: destinés à retenir les véhicules légers. Elles sont faites des profilés en acier monter sur les poteaux qui absorbent les chocs en se déformant ;

- barrières: blocs en béton armé disposer sur toute la longueur du pont. Elles fonctionnent par inerties et sont destinés à retenir les véhicules lourds.

Pour la sécurité du pont

-signaler les gabarits de l’intrados à l'entrée du pont ;

-protéger les piles par des glissières ou barrières ;

-signaler les charges maximales que peuvent supporter les ponts.

5. Étanchéité

L'infiltration d'eau dans le tablier entraîne qui le risque de corrosion des armatures doit être à éviter. Pour cela on a recours à une chape d'étanchéité à base de feuilles bitumineuses disposées sur le tablier. L'étanchéité est surmontée d'une couche de roulement en béton bitumineux servant à même de couche d'usure.

Pour l’évacuation des eaux pluviale, il est indispensable de mettre en place un système composé de gargouille disposer à tout les 20 m. Elle recueille les eaux et les évacue par des chenaux, faire des descente situer au niveau des piles ou des culées.