IV. Les tentatives de solutions aux problèmes de l'Afrique indépendante : les efforts de regroupement

1. L'Union Africaine

L'OUA (Organisation de l'Unité Africaine) a été créée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba (Ethiopie) qui en abrite le siège. Elle a été rebaptisée U.A. en Septembre 1999 à Syrte (Libye).

Elle poursuit plusieurs objectifs[1]. L'U.A. s'est dotée de nombreux organes[2] et fonctionne grâce aux cotisations des États-membres. Malheureusement beaucoup d’États n'honorent pas leurs engagements.

Après environ six décennies d’existence, le bilan de l'UA reste mitigé :

L'U.A. a réussi :

- l'accession à l'indépendance de toutes les colonies d'Afrique ;

- la fin de l'apartheid en Afrique du Sud ;

- la construction des bases de la croissance économique ;

- la création de la Cour africaine des droits des peuples et des hommes ;

- la mise en place du Conseil de sécurité et de la paix ;

- l'adoption en 2001 du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (N.E.P.A.D.), un projet de développement pour l'Afrique, conçu par les africains ;

- la BAD[3] est une institution africaine pour le financement du développement.

L'U.A. a été incapable de :

- faire adopter par les États membres, à l'échelle nationale, toutes les décisions prises à l'échelle du continent ;

- assurer par ses propres ressources financières son fonctionnement et la réalisation de projets sectoriels (le siège actuel a été « offert » par la République Populaire de Chine) ;

- créer une monnaie africaine et soutenir les pays en difficultés financières ;

- faire progresser l'unité des africains par la levée de l'intangibilité des frontières au moins par l'harmonisation des visas et un passeport commun entre pays africains d'une part et d'autre part entre les différentes régions ;

- mettre en place ses propres instruments juridiques et économiques de souveraineté et d'indépendance (recours à la Cour Pénale Internationale pour traiter des différends électoraux comme pour le cas de Laurent Gbagbo ou dépendre principalement des institutions de BrettonWoods pour accéder à des fonds internationaux) ;

- développer la productivité dans les domaines comme les mines, l'agriculture, l'industrie, les services qui serviraient d'effet de levier pour la création de richesses partagées ;

- faire valoir les droits des peuples africains face à la communauté internationale : cas du conflit libyen en 2011

- réduire les guerres civiles qui se sont multipliées sur le continent, faute de moyens financiers et d'une solidarité suffisante entre les États ;

- vaincre le terrorisme ;

- faire respecter les constitutions pour une vraie démocratie pluraliste.

Les perspectives :

- inscrire le défi du développement tel qu'il est défini par les Africains comme une priorité de l'agenda politique et économique mondial ;

- empêcher l'occident de cantonner l'Afrique dans la dépendance, par la force (cas de la Libye en 2011) ou le “soft power“ ;

- mobiliser et fédérer les forces afin de défendre le droit à l'autodétermination des africains. La réalisation de cet objectif peut limiter les conflits qui continuent de diviser l'Afrique.

2. La CEDEAO

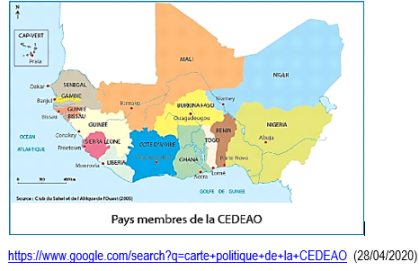

Créée par le traité de Lagos le 28 mai 1975, la C.E.D.E.A.O[4]. a son siège à Abuja au Nigeria. Elle regroupe 15 pays d'Afrique de l'Ouest.[5]

Document 4 : La carte de la CEDEAO

Pour atteindre ses objectifs,[6] la CEDEAO s'est dotée de quatre organes.[7]

Les résultats :

- l'établissement de passeport en vigueur qui facilite la circulation des personnes entre les États membres ;

- la médiation pour la résolution de crises (Mali, Guinée-Bissau, etc.) ;

- la construction de milliers de kilomètres de routes bitumées à travers les États membres ;

- la création en avril 1990 de l'ECOMOG[8], force militaire d'interposition, dirigée par le Nigéria. Cette force militaire a contribué à l'apaisement de la guerre civile au Liberia, en Sierra-Leone, en Gambie (2017) ;

- l'abolition par tous les États membres des visas et permis d'entrée pour les citoyens de la communauté. Six pays membres utilisent déjà le passeport communautaire et sept le certificat de voyage.

Les limites

- l'existence de nombreux postes de contrôle, les tracasseries administratives et l'extorsion de fonds continuent à entraver la libre circulation dans l'espace communautaire ;

- la farouche défense des souverainetés nationales ;

- le citoyen de la communauté se sent moins impliqué, reléguant la notion d'intégration au rang des incantations politiques ;

- l'instabilité politique des États ;

- le terrorisme au Mali, au Burkina, au Nigeria, au Cameroun etc.

Les perspectives :

- l'adoption d'un tarif extérieur commun (T.E.C.) ;

- la formation d'une entité politique ayant une monnaie commune.