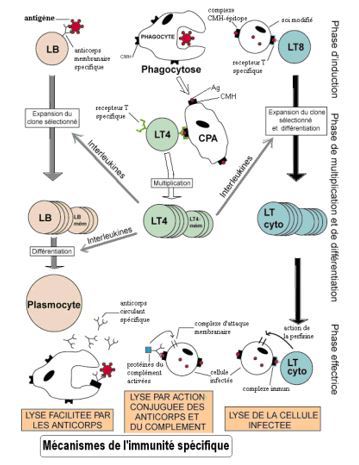

b. 3. La phase effectrice ou phase de réponse

On distingue classiquement deux types de réponses immunitaires : la réponse immunitaire à médiation cellulaire et la réponse immunitaire à médiation humorale.

Réponse immunitaire à médiation cellulaire : elle est caractérisée par l'absence d'anticorps circulants et par l'intervention de cellules détruisant leurs cibles sans les englober. Elle met en jeu les lymphocytes T. Certains LT, activés après multiplication, donnent naissance à des lymphocytes T cytotoxiques (LTc). Les LTC, efficaces au bout de quelques jours, se fixent sur des cellules présentant à la fois un antigène étranger et une protéine de classe I du CMH et les détruisent. Il semble qu'ils libèrent une protéine, la perforine, qui attaque la membrane des cellules cibles.

Remarque :

Il existe d'autres cellules tueuses mononucléées capables de lyse cellulaire. Il s'agit des cellules K (Killer) et NK (Natural Killer) présentes dans l'organisme même en l'absence de tout contact avec un antigène. Les cellules K s'attaquent à des cellules marquées par des anticorps auxquels elles se lient grâce à des récepteurs.

Les cellules NK reconnaissent des déterminants portés par les cellules tumorales[1] dont elles assurent la destruction.

Réponse immunitaire à médiation humorale :

Elle a pour point de départ les lymphocytes B et pour effecteurs les anticorps.

Grâce à des molécules réceptrices localisées dans leur membrane, les lymphocytes B peuvent reconnaître des antigènes. Cependant un lymphocyte B donné ne peut reconnaître qu'un seul modèle de récepteurs membranaires. Ces récepteurs sont des immunoglobulines.

Les lymphocytes B ayant reconnu l'antigène subissent une multiplication et des transformations qui en font des plasmocytes.

Certains antigènes sont capables de provoquer directement la transformation qui permettra aux lymphocytes B, porteurs des récepteurs spécifiques correspondants, de produire des anticorps. Mais dans la majorité des cas, la stimulation antigénique des LB ne s'effectue que si l'antigène est présenté au lymphocyte B par un macrophage.

Après la stimulation, les LB se multiplient et se différencient au bout de 5 à 7 jours en plasmocytes. Ce sont les plasmocytes qui assurent la synthèse et la sécrétion des anticorps. Cette première réponse est dite réponse primaire car la durée de vie des plasmocytes n'excède pas quelques jours ou semaines.

Au cours de la multiplication, certaines cellules, les cellules à mémoire, ne se différencient pas en plasmocytes. Ces cellules à mémoire sont responsables de la réponse secondaire qui confèrent une immunité spécifique durable. En effet en cas de nouveau contact avec l'antigène, elles seront immédiatement sensibilisées permettant ainsi une réaction plus intensive et rapide.